私たちの技術 ── 事例紹介02RPA導入物語

RPAで、仕事を変えよう!

近年、業務自動化を促進する手法として注目されているのが、RPA(Robotic Process Automation/アールピーエー)だ。銀行業務での導入は活発で、人件費や人がやる業務量の劇的な削減につながっている。RPAツールを使えば誰でも導入は可能だが、一般社員が効果的に使いこなすにはハードルが高い。大陽日酸システムソリューション(以下、TNSS)は、RPAの普及を促す啓蒙活動によって、大陽日酸グループ全体の業務効率を改善する取り組みにチャレンジした。

プロジェクトリーダー

M. M.

ソリューション本部 グループICT促進部長

情報処理学科 卒/1996年入社

スポーツが好きで高校はバレーボール部、現在はゴルフ。観戦も趣味で、相撲から野球、サッカーなどにも足を運びます。

H. O.

株式会社ITマネジメントパートナーズ

大陽日酸グループ事業部

アプリケーション運用サービス部 運用サービス3課

理工学部 生命化学科 卒/2019年入社

小学校からバスケットボールに打ち込み、現在も仲間と楽しんでいます。趣味は読書。特にミステリー小説を好み最近お気に入りの作家は米澤穂信です。

背景

「人手による作業をロボットで代替せよ」

TNSSのソリューション本部では、大陽日酸グループ会社全体のITインフラや業務システムの構築、保守管理を行っている。その業務の一環として、グループ社員が使うPCやソフトウェアの管理がある。業務システムやソフトウェアの使用には、IDやパスワードが必要となる。パソコンを交換するときや、新しいソフトを利用する場合、あるいは新入社員が入社するときにも、ID・パスワードの申請処理をソリューション本部が行っている。これが、結構な業務量となっていた。

2017年7月、大陽日酸グループの業務システムは、Notesをベースにしていた旧システムからTNSSが開発を担当した新システム「Osti」(オスティ)に切り替わった。OstiはSalesforce(※1)をベースに様々な業務系のクラウドサービスをひとまとめにした情報基盤である。そのOsti上の業務ソフトにログインするためにも、ID・パスワードが必要となる。

※1 Salesforce

セールスフォース・ドットコム社が提供するクラウド型のビジネスアプリケーション。営業支援、顧客管理などの機能を中核に、複数の製品を組み合わせて使えるプラットフォーム。

新システムの切り替えで、新しいソフトの利用申請などが増え、申請業務は益々多忙を極めていた。当時、この業務を担当していたのは、ソリューション本部 ITサービス課の保守管理部隊、約20人だった。業務のIT化が進み、技術者がやらなければならない仕事は増える一方だが、人員は増えない。そうした中で、前述のような人手による作業が、業務効率をじわりと圧迫していた。その改善策として注目されたのが、普及し始めていたソフトウェアロボット、「RPA」である。TNSSでは、先ずは申請業務を自動化してみようということになった。

RPAの導入と展開

「RPA化の効果を検証」

RPAとは「Robotic Process Automation (ロボティック・プロセス・オートメーション)」の略語で、通常、人手を介して行うデスクワーク、主に定型作業を、PC上のソフトウェア型ロボットに代行させ、自動化する概念だ。日本では2016年頃から注目され始め、2017年には広くその概念が知られるようになった。

ITサービス課が行っていたユーザー管理のセンター業務は、まさにRPAで自動化できる定型作業に当てはまる。各種のRPAソフトを検討した結果、操作性に優れたNTTグループ企業の開発したRPAツール「WinActor®」(※2)の導入が決定した。早速、自動化のシナリオを組み、運用を開始した。

※2 WinActor®

NTTアドバンステクノロジ株式会社が販売する国産のRPAツール。プログラミングなどの知識がなくても、自動化のシナリオを簡単に作成できる。日本国内でも業種を問わず幅広い企業で導入が進んでいる。

効果は絶大だった。ユーザーからサービス利用の申請があると、ロボットが自動的にメールを返信し、ID・パスワードを発行する。担当者からは、「作業が圧倒的に楽になった」、「単純作業だったらRPAに任せるべき」という声が上がった。

当時の勤務表に記録された作業内容と作業時間を分析したところ、申請処理業務に関しては、同じ人員でこなす処理量が、RPAの導入効果で右肩上がりに増えていたのだ。この結果を見て、ソリューション本部の中で、「このツールを、もっとグループ全体の業務効率化に活用できないだろうか」という、RPAの展開に関する議論が深まっていった。

RPA展開プロジェクトが始動

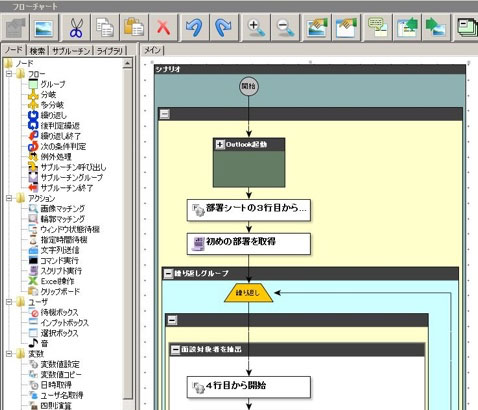

「RPAフローチャート図」

プログラムが書けなくてもフローチャートでRPAのシナリオが作成できる。

2018年、ソリューション本部 システムサービス3部 エンジニアリング課にRPAの活用を推進するためのプロジェクトチームが発足し、M.M.がプロジェクトリーダーとなった。プロジェクトの目的は、「PCで行う事務作業をロボットに代替させることで、現状の人員での仕事量を増やし、グループ全体の業務効率化に貢献すること」だった。

RPA化に向いているのは、繰り返し行うルーチン業務だ。例えば、勤怠や売上・仕入れ伝票の入力は同じパターンの繰り返しだが、人手によるPCへの打ち込みに頼っているのが現状。これをRPAで自動化できれば、その作業に割かれる人と時間を、もっとクリエイティブな高付加価値業務に振り向けることが可能となる。また、作業時間の短縮や入力ミスを防ぐという効果も大きい。さらにはロボットなので、24時間稼働すれば生産性向上に大いに貢献する。

RPAの仕組みは、いわば「UI(ユーザーインタフェース)操作の自動化」だ。データ入力などの作業は、人がPC画面を見ながら、マウスでクリックしたり、キーボードで文字を打ち込んで行う。この人がやるのと同じ操作を、プログラムを組んでPCの中のロボットに代行させるのである。

そのプログラムを組むために使うのが「WinActor®」のようなRPAツールだ。「WinActor®」は、人がやる作業を、フローチャートを作ることで業務手順を「シナリオ」として記憶させる。RPAはシナリオに基づき同じ動作を繰り返し実行してくれる。コンピュータプログラムを理解できない人でも、フローチャートさえ理解できれば、シナリオ化が可能という簡易な操作性が特徴だった。

課題

「RPA化はしたいけど・・・」

プロジェクトでは、RPAをグループ企業全体の社員に使ってもらうための環境づくりから着手した。

「まずは今、現場でやっている日常業務の中にRPAで効率化できる仕事があるということを知ってもらわなければなりません。その中で、興味を持った人に来ていただき、RPA化の手順を手ほどきする。そのためにも、当時6500名を超えるを超える大陽日酸グループ企業の社員の方々に、RPAを使うメリットを理解してもらうことが求められました。その上で、どのような業務をRPA化したいのかを洗い出し、絞り込み、我々がサポートしていく。この手順が重要だと考えました」と、M.M.は語る。

興味を示したのは、グループ企業の中でも情報に敏感な人々。そして、日々大量の伝票をシステムに入力しなければいけない営業サポートや、一般管理事務に就く人たちだった。しかし、日々の業務に追われる中で、なかなかRPA化の実行まで手が回らない人が多いのも現実だった。

M.M.は、「これではまずい」と思った。「各社にRPAについてもっと理解してもらわないことには、とてもじゃないですが、普及は進みません。グループ企業各社に、RPAに取り組みたいと強く希望するファンをもっと増やすことが先決でした。そして次に、業務フローをシナリオ化できる人を私たち自身で育成することが必要だったのです」

「啓蒙活動、RPA道場」

そのためにM.M.は2019年、「RPA道場」と名付けたRPAの啓蒙と技術者育成のための講習会を立ち上げた。そして、グループ各社に参加者を募り、3月から毎月1回、RPA道場を定期的に開催することにした。1回の募集人数は5名から8名程度。マンツーマンで指導を行うため人数を絞り、2日間かけコンサルティングを行った。講習会では、最初に参加者にヒアリングを実施し、自動化で効果が上がりそうな業務の洗い出しを行う。そして何とか自動化したい作業のフローチャートを作成し、シナリオに落とし込む。

2019年4月、「RPA道場」に、エンジニアリング課に配属された新入社員のH.O.が加わった。受講者と一緒にRPAを学び、本配属の7月からはRPA道場の講師を担当した。「道場ではRPAの仕組みを解説し、対象業務を洗い出します。それを自社に持ち帰って検討してもらい、私たちがRPA化の作り込みのサポートをしていきます。講習会に参加される皆さんは、業務効率化の必要性を切実に感じている方ばかりで、『現在抱える業務課題をRPAで解決したい』といった明確な目的意識を持っていました。同じベクトルを持っていたので、RPA化の実現まで比較的スムーズに運ぶことができたのだと思います」H.O.は、当時を振り返り語った。

その後の拡大へ

「RPAの業務数が大幅増に」

RPA道場は2020年2月まで約1年間続けられたが、新型コロナウィルスの影響によって、その後は、「RPA説明動画」(※3)を配信している。この動画を作成したのもH.O.だ。このような啓蒙活動が実を結び、グループ企業内でのRPA化案件数は着実に増えていった。2019年、RPA化された業務数は30件程度だったが、2020年には2倍以上の70件にまで増加した。

今後のRPA導入プロジェクトの展開について、M.M.は次のように語る。「大陽日酸グループではデジタル化が進んでおり、多くのグループ会社や業務に様々なシステムが導入されています。それでも、どうしても伝票入力などの人を介して行う作業は発生します。またグループ各社を見渡しても、まだまだ自動化対象の業務は無数にあります。もっとRPAの利用者を増やし、目に見える形で人が携わる業務量の削減や、コスト削減の効果を増やしていきたいと考えています」

最初は「RPAって何?」、「RPAで何ができるのかよく分からない」からスタートしたのが、今では「こんなことまでRPAはやってくれるんだ」、「もっとRPAを活用したい」といった積極的な声がグループ各社より聞こえくる。今後、さらなるRPAの推進により、単純事務作業はロボットが担当し、人間はより生産性の高い、高付加価値業務に専念できる理想のIT環境の実現をTNSSは目指していきたいと願っている。

RPA化する上で必要な「シナリオ」の作り方を解説したRPA説明動画