私たちの技術 ── 事例紹介01情報基盤

Osti開発物語

クラウドを活用した、

新情報システム基盤を

構築せよ

大陽日酸グループは、2017年、業務系の基幹フレームにそれまで使っていたNotesを止め、独自に構築した新システム「Osti(オスティ)」に移行した。システムの変更には、データの移行など多くの課題を解決しなければならない。移行プロジェクトの裏にはどのような苦労があったのか。その過程を追ってみた。

プロジェクトリーダー

T. Y.

株式会社ITマネジメントパートナーズ

大陽日酸グループ事業部

アプリケーション運用サービス部長

工学部 経営工学科 卒 / 1998年4月入社

休日はのんびりとすることが楽しみ。家でも外出先でもリラックスして過ごす。

R. I.

株式会社ITマネジメントパートナーズ

大陽日酸グループ事業部

アプリケーション運用サービス部 運用サービス3課

人間科学部 人間科学科 卒 / 2012年4月入社

高校から大学まで吹奏楽部で打楽器を担当。クラシック好きで、とりわけバッハを愛する。

情報基盤変更の背景

時代に合わなくなった「Notes」

グループICT促進部 クラウドサービス課では、大陽日酸グループの業務に欠かせない業務システムの構築およびメンテナンスを担当している。業務システムはグループ内で情報を共有したり、コミュニケーションを図るなど業務を効率化するためのソフトウェアをまとめたシステムだ。このベースとして、長らくIBM社のNotes(ノーツ)を利用し、大陽日酸システムソリューション(以後略称、TNSS)がサーバー含む全体管理を行っていた。

Notesはロータス・デベロップメント社が開発したグループウェアで、基本的な機能としてファイル共有、電子メール、電子掲示板、スケジュール管理などを備え、さらにスクリプト言語を使って独自の掲示板や勤怠管理のアプリを開発できるという自由度があることで、1990年代には多くの企業が採用していた。

しかし、1989年に開発されたもので基本設計が古く、将来の拡張性が見込めないこと。また、近年、当たり前となっているモバイル端末に対応していないなど、進化する情報技術に適合しなくなっていた。加えて、大陽日酸グループのNotesのライセンスサポート切れが2018年9月に迫っていたこともあり、他のシステムへの移行が検討されることになった。

2016年12月、システムサービス1部ITサービス課によって、新システム導入プロジェクトが動き出す。

プロジェクトリーダーとなった課長のT.Y.は脱Notesの背景を次のように語る。

「実はNotesのシステムについて、ユーザーからはこれといった不満は出ていませんでした。これは我々管理側が、カスタマイズやアプリ開発などユーザーの要望に細かく対応していたことがあると思います。しかし、それが逆に、管理側に大きな負担となっていました。Notesは発展性のない古い技術なので、一から技術者を育てるわけにもいかず、時代に合わせた汎用化ができなくなっていました」

次期システムの必須要件

クラウドサービスの活用

新システムが基本的に目指すのは、クラウドサービスの活用だった。業務管理ソフトkintone(キントーン)(※1)や、勤怠管理ソフトのLYSITHEA(リシテア)(※2)といった、クラウド系のサービスを、新しい情報基盤のプラットフォーム上でいかにスムーズに利用できるようにするかが求められた。

重視されたのは、先ずはモバイル端末への対応だ。出張や営業先で、携帯端末でメールや資料を確認したり、営業日報を上げるなど、インターネットを活用したモバイル端末の活用で業務の効率化を図ることは、喫緊の課題とされていた。 次に、メールシステムのセキュリティ強化である。年々高度化するネットワーク攻撃などのリスクに対応するセキュリティ対策は急務となっていた。不正アクセス対策、メールデータ保護、ウイルス・マルウェア駆除など、多様なセキュリティカスタマイズに対応できなければならない。 もう一つ重視されたのは、マルチ言語対応だ。大陽日酸グループは、近年、グローバルな事業展開を加速しており、欧米、アジア、オーストラリアなど世界に拠点が広がるなかで、英語や中国語などマルチ言語対応は不可欠な要素となっていた。

※1 kintone(キントーン)

サイボウズ社が提供する業務アプリを構築するためのクラウドサービス。直感的にアプリを作成でき、チーム内で共有して使うことができる。

※2 LYSITHEA(リシテア)

日立ソリューションズ社が提供する勤怠管理ソフト。従業員が行う勤務管理業務や各種申請業務などの間接業務から、人事・総務部門が行う人事・給与管理業務までの人事関連業務をワンストップでサポートする。

進行プロセス

「Microsoft365」の環境構築

Notesからの移行プロジェクトは、大陽日酸グループ会社全社 約6500人(移行当時)を対象ユーザーとする。取り急ぎ、利用頻度の高いメールとカレンダー機能から移行を進めることになった。特にメールは、全社員が毎日必ず確認するもので、社内連絡や顧客との連絡など、重要なコミュニケーションツールである。それだけに、切り替え時にも、受信漏れやメールリストの抜けなどのミスは許されない。

そこで選ばれたのは、Microsoft社が提供するクラウドサービス「Microsoft365」である。メール機能以外に、カレンダー機能や様々な機能も備えている。それまではデータセンター内にあるサーバーで自主管理していたが、Microsoft365では、それをMicrosoftのサーバーに移管し、クラウド化することができる。そして、システムはセキュリティが高く、マルチ言語にも強いという特徴が今回の課題解決にマッチした。

2016年12月、Microsoft365の環境構築に着手した。導入するサポートベンダーを選定し、要件定義、実装を行っていく。しかし、実装の段階で、いくつかの問題点が明らかになった。たとえば、Microsoft365のFireWall(※4)通信許可の問題。Microsoft365では、本来、FireWall を経由しない構成を推奨しており、FireWallを利用して社内ネットワークからMicrosoft365に入る場合は、通信要件を満たすため定期的に通信要件を更新しなければならない。更新頻度が高いため追従が困難であることがわかった。これは、別途にソリューションを採用することでなんとか解決することができた。また、転送設定の運用で、既存の運用が実現できない部分があることもわかった。これについては、一部を運用回避として、80%の実現として許容することで落ち着いた。

※4 FireWall

外部からコンピュータやネットワークに侵入してくる不正なアクセスを防ぐためのセキュリティの仕組み。

「シングルサインオン(SSO)」の導入

環境構築で苦労したのは認証の仕方だ。新システムでは、Outlookの他にkintoneやCONCURなど、多くのソフトウェアと連携するが、本来はその一つひとつにIDとパスワードが必要となる。一つひとつ認証しているとID・パスワードの入力に手間がかかるうえ、管理も大変になる。そこで、1組のID・パスワードの認証を行うだけで、複数のクラウドサービスやソフトウェアにログインできるようにするシングルサインオン(以下SSO)を導入することになった。管理すべきID・パスワードが一つで済むため、忘れることもなく、管理側でもパスワードを忘れた問い合わせが減り、負担が軽減される。

2017年1月、SSO連携構築をスタートした。社内でテストを繰り返し、本稼働に向けての課題の洗い出しを行う。テストの結果、レジストリの設定が必要な部分が多数判明した。設定箇所を特定し、設定を実施したが、これらの作業だけでも優に1カ月の時間を要することになった。

新システム「Osti」へ

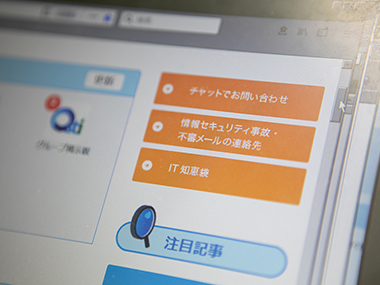

新システムは、見やすいポータル画面から様々な業務アプリに入ることができる業務用ポータルサイトといえる。ユーザーに新システムを理解してもらい、親しみを持ってもらう目的で、新システムの名称を大陽日酸グループ内で公募した。

多くの応募があった中から選ばれた名称は「Osti(オスティ)」。Ostiは、発想・アイデア重視の課題解決型会議手法である“Open Space Technology”の頭文字「OST」に、利益の源泉となるユーザー情報などの情報”Information”の「I」を加えたもの。また、業務の入り口であることから、ラテン語で、「入り口」を表す「ostium」ともかけている。呼びやすく親しみのあるネーミングは、社内でも好評を博した。

6500人分の膨大なデータ移行

タイムスケジュールでは、2018年6月に全社にOutlookを導入し、メールとカレンダー機能の移行を行うことを目指し、5月に一部の先行会社で試験運用をすることとなった。その目標に合わせて工程が組まれた。

2月に入ると、Notesからアドレスやメーリングリストなどのデータ移行を始めたが、作業は想像以上に難航した。

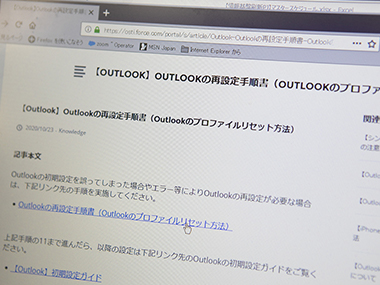

「グループ社員6500人分(移行当時)の移行データの量は我々の予想以上に膨大でした。それだけではなく、Outlookはセキュリティがしっかりしているため、退職した人のアドレスなど現在使用していないものは登録できず、データをそのまま移行することができません。既存データをクレンジングする作業が必要で、当初は手作業で照合しましたが、それではとてもスケジュール内に作業を完了できません。そのため、急遽、開発チームにクレンジングのプログラム開発を依頼し、データ抽出を完了しました。」と、R.I.は苦労を語る。

同時に、ユーザーに新システムを機能や使い方、これまでのシステムとの違いなど理解してもらわなければならない。ITサービス課では、Ostiのマニュアルを作成し、全国の事業所で説明会を開催した。当初は新しいシステムのOstiに戸惑いはあったものの、説明会を重ねると、やがて理解してもらったという手ごたえを感じた。

移行完了

2018年4月には、既存のNotesからの先行移行会社として、大陽日酸とグループ会社2社のデータを抽出、先行会社の本稼働後の運用に向けて、サポート体制を整えるなど、準備も着々と進めた。 5月、ついに先行会社で運用がスタート。この時は、試験運用期間としてNotesメールも残し、並行稼働する。運用してみると、細かい仕様について新たな課題が発生。その都度、Microsoftのサポートと連携し、一つずつ解決していった。

6月に全社にOutlookのメール機能を導入、全社で本稼働をスタートした。ここでも、先行会社と同様の細かい仕様の課題が出てきたが、先行会社で対応できていたため、大きな問題となる部分はなかった。そして、2017年7月、Notesのメールを完全に停止し、メール機能の移行作業が完了した。

今後の展開

Ostiの進化で、さらに経営基盤の強化を

TNSSのITサービス課では、Ostiのトップ画面にOstiの操作方法についてのFAQをまとめた「IT知恵袋」を制作、また、わからないことにネットで答える「ITヘルプデスク」を用意し、全ユーザーをサポートしている。

Osti導入の成果についてT.Y.は、「スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末でメールを見ることができるようになり、業務効率が向上し、当初の目的は十分達成できたと思います。また、これまで必要だったVersion up作業が不要になっただけではなく、サーバーの管理など、基本的なシステム根幹のメンテナンス作業が不要となり、よりユーザー側の立場でサービスを提供できるようになった」と語る。

移行が終わっても、構築作業は終わったわけではない。Osti上には、Web会議システムTeams(※5)や、情報共有ツールSharepoint(※6)をはじめ、大陽日酸グループの業務に求められる新機能の展開が加わっていく。また一部連携できていないSSOの実現など、使い勝手の向上も常に求められている。webやcloudだからできる機能を最大限に生かし、より一層時代にマッチした新システムを運用することで、TNSSは大陽日酸グループの経営基盤の強化に、今後とも大いに貢献していく方針である。

※5 Teams

Microsoftのコミュニケーションツール。掲示板、チャット、ビデオ会議、ファイル共有ができ、テレワークなど、遠隔でのコミュニケーションや共同作業が可能となる。

※6 Sharepoint

Microsoft365で提供されるファイル共有、情報共有ソフト。チームの複数のメンバーがオンライン上でファイルを共有して、共同で作業することができる。